노동이 사회 참여와 분배의 정당한 기준으로 자리 잡았음에도, 현실에서는 그렇지 못하다고 느꼈을 때 브레히트는 이렇게 노래한 적이 있다. “테베의 일곱 대문은 누가 지었는가?” 이는 인간의 삶에 필요하고, 가치가 있는 어떤 것을 생산하는 기초가 이른바 ‘직접 생산자’의 노동이라는 항변이었다.

분명 이런 항의는 효과가 있었다. 브레히트가 신발보다 나라를 더 자주 바꾼 고난의 시기라고 한 ‘대공황, 파시즘, 세계 대전’이 끝난 후, 각국 정부는 앞을 다투어 노동자의 사회적 권리를 인정하고, 완전고용을 우선적인 정책 과제로 내세웠다. 이후, 전 세계는 이른바 ‘자본주의의 황금기’를 경험했다.

하지만 그 이후는 모두가 잘 알고 있듯이 신자유주의라는 기치를 든 자본의 공세가 있었고, 노동은 후퇴했다. 이것만 있었던 것은 물론 아니다. 인종과 젠더를 비롯해서 우리가 “정체성의 정치”라고 부르게 될 집단의 권리가 인정받는 방향으로 나아갔다. 그런데 체제 전반의 변화 없이 이루어진, 억압받던 정체성의 인정과 전진은 노동의 후퇴와 겹치면서 노동을 사회의 주변부로 밀어내는 것처럼 보였다. 이런 상황에서 기술의 변화와 맞물려 나타나고 있는 ‘노동의 비가시화’와 ‘노동 소멸’의 전망까지 경험하고 있는 게 오늘의 현실이다.

노동의 황금시대는 까마득히 먼 일로 기억되고 있고, 노동의 고단함은 여전하지만, 노동의 상실에 대한 두려움이 더 앞서는 오늘날 우리는 노동에 대해 무슨 이야기를 해야 하는가?

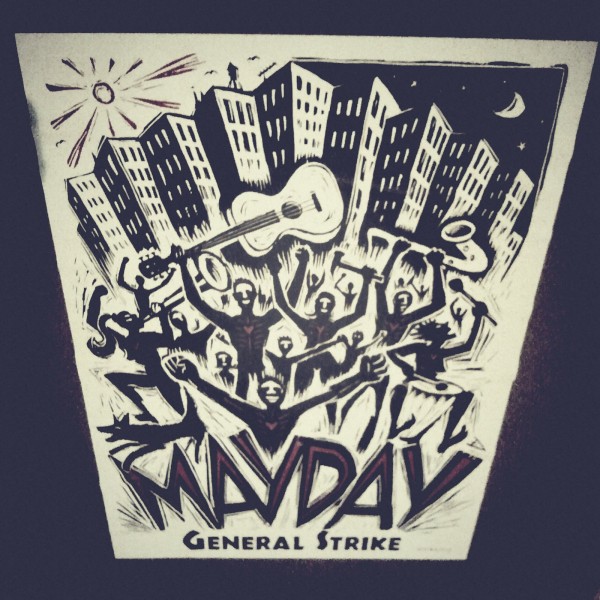

우리가 잘 알고 있으면서도, 쉽게 잊고 지내는 게 메이데이의 기원이다. 메이데이는 1886년 5월의 시카고 헤이마켓 사건에서 비롯되었다. 8시간 노동제를 주장하며 파업을 벌이던 노동자들이 경찰에게 폭력적인 진압을 당했고, 시위 도중에 발생한 원인 불명의 폭탄물 사건으로 4명이 재판을 받고 사형을 당하게 되었다. 몇 년 후인 1891년부터 메이데이는 국제적인 노동자의 날이 되었다.

여기서 우리가 기억해야 할 것은, 산업혁명 속에서 노동자들은 역사상 어느 때보다 긴 노동시간에 시달리고 있었고, 이를 벗어나기 위해 노동시간 단축을 주요한 요구로 내걸었다는 것이다. 인간다운 삶이란 더 적게 일하고, 나머지 시간을 주인으로 살아가는 것이라고 보았기 때문이다.

하지만 이보다 앞선 1848년 혁명 시기에 노동자들은 자본주의 시장경제 하에서 살아가기 위해, 노동할 권리를 요구하기도 했다. 과거 (장인) 노동자가 누리던 일정한 독립성을 되찾겠다는, 어느 정도는 노스탤지어적인 초기 노동운동의 단계가 지난 후, 노동자들은 자본주의 하에서 일자리를 보장받는 것 이외에 다른 방도가 없음을 받아들였던 것이다. 그 이후 맑스를 서재로 물러나게 한 ‘자본의 시대’를 지나면서 노동자들은 어떤 역사가가 말하는 것처럼 게임의 법칙을 받아들였고, 이 속에서 자신들의 처지를 개선하는 것을 투쟁의 방향으로 삼기 시작했다.

긴 역사로 보면, 노동운동에는 파우스트처럼 두 개의 마음이 있었다. 하나는 자본에서 벗어나 독립성을 누리려는 노동자들의 열망이다. 이는 때로는 노동과정에 대한 통제권 요구로 나타나기도 하고, 때로는 노동시간 단축 요구로 드러나기도 했다. 하지만 다른 한편에서는 자본주의 하에서 일자리 공급자(Arbeitgeber, 사용자)인 자본에 포섭되려는 욕망이 있었다.

두 개의 마음은 과연 화해할 길이 있을까? 아니면 하나가 다른 하나를 넘어서야 할까? 그건 우리가 인간과 인간의 삶을 어떻게 보느냐에 따라 달라질 것이다. 스파르타쿠스부터 얼마 전 비극적인 사고로 우리 곁을 떠난 김용균까지, 그리고 우리 모두에게는, 자유의 붉은 피가 흐르고 있다. 그 붉은 피는 자기 삶의 주인은 자신이라는 것, 그런 인간들 사이의 관계가 진정한 인간이라는 것을 아프게 말해준다.

오늘날 우리가 기본소득을 말한다면 그것은 겨우 생계를 보장하기 위해서도 아니고, 일자리 없는 미래에 대한 공포를 달래기 위해서도 아니다. 그것은 인간이 어떤 삶을 살아가야 하는가를 스스로 결정할 수 있기 위해서이다. 그럴 경우 노동은 우리가 거기에 목매지 않아도 되는, 하지만 의미 있는 삶의 일부가 될 수 있을 것이다.

2019년 5월 1일